安全余裕率とは?

安全余裕率とは、企業の売上高が損益分岐点をどれだけ上回っているかを示す指標です。つまり、現在の売上がどの程度まで減少しても赤字にならずに済むかを測るためのものです。

安全余裕率は、損益分岐点を使って計算します。そして、安全余裕率と損益分岐点比率は、ともに財務分析の収益性の指標です。安全余裕率は、会社の経営にどれぐらいの余裕があるのかを示し、損益分岐点比率は、会社がどれだけ不況に強いのかを示しています。

損益分岐点とは

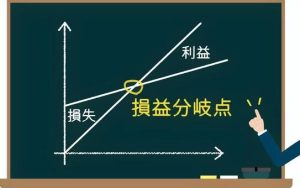

繰り返しになりますが、損益分岐点とは、企業において、売上高と費用が等しくなり、損益がゼロとなるときの売上高のことを指します。

つまり、売上高が損益分岐点を超えれば利益が出て黒字となります。逆に、売上高が損益分岐点を下回ると、赤字になってしまいます。言い換えれば、損益分岐点は、赤字と黒字の分かれ目となる重要ポイントです。売上高が損益分岐点を超えないと、企業は存続できないのです。

したがって、損益分岐点を知らないと会社の経営ができないと言っても過言ではないほど重要な指標なのです。

まず、利益は次の算式により計算されます。

利益 = 売上高 - 費用

損益分岐点は、この利益がゼロと計算される点、つまり「売上 = 費用」となって損益がトントンになる売上金額を知るために計算されます。

言い換えれば、「売上高 - 費用=ゼロ」となるような売上高が損益分岐点なのです。

売上が損益分岐点と同額になった場合、その企業は「損失も利益も出ていない状態」となります。つまり、利益を生み出せていないが費用の支払いをすることができ、会社を維持・管理できるギリギリのラインといえます。

売上高が損益分岐点を上回れば利益がプラスとなり、逆に損益分岐点を下回れば損失となります。

なお、損益分岐点を計算するためには、費用を「固定費」と「変動費」に分ける必要があります。

安全余裕率の計算式

安全余裕率は、以下の計算式で求められます。

安全余裕率=(現在の売上高−損益分岐点売上高)×100/現在の売上高

または、

安全余裕率=安全余裕額/現在の売上高×100

※安全余裕額=現在の売上高−損益分岐点売上高

【具体例】

ある企業の売上とコストが以下の通りとします。

・ 現在の売上高:1,000万円

・ 損益分岐点売上高:800万円

この場合、安全余裕率は以下のように計算できます。

(1,000万円−800万円)/1,000万円×100=20%

つまり、この企業の売上が 20%減少しても赤字にはならない ということを示します。

安全余裕率と損益分岐点比率の関係

損益分岐点比率とは、損益分岐点に対する実際の売上高の割合です。損益分岐点比率が80%以下だと一般的には良好と言われており、100%を超えると赤字になります。

損益分岐点比率の計算式は次の通りです。

損益分岐点比率=(損益分岐点売上高 ÷ 実際の売上高) × 100

また、安全余裕率と損益分岐点比率の比率を合算すると、必ず100%になります。

安全余裕率 = 100 - 損益分岐点比率(%)

損益分岐点比率が80%だと安全余裕率は20%となります。

損益分岐点比率は、低ければ低いほど、不況に対する抵抗力が強いといえます。

損益分岐点比率が100%以下であれば、少なくとも赤字ではないといえますので、まずは100%以下を目指すと良いでしょう。

安全余裕率の意味するもの

(1)安全余裕率が高い場合

企業は損益分岐点を大きく超えており、利益を十分に確保できています。

多少の売上減少があっても経営に影響を与えにくく、経営の安定性が高い状態です。

(2)安全余裕率が低い場合

売上が損益分岐点に近く、少しの売上減少で赤字に転落するリスクがあります。

経営の安定性が低く、市場環境の変化に弱いといえます。

安全余裕率の活用方法

(1)経営の安全性評価

安全余裕率が低すぎる場合、固定費削減や売上向上の対策を検討する必要があります。

(2)価格戦略の決定

値下げやプロモーションを行う際に、どの程度の価格引き下げが可能かを判断するのに役立ちます。

(3)景気変動への対応

景気悪化や競争激化の際、どの程度の売上減少まで耐えられるかを把握し、事前に対策を講じます。

まとめ

安全余裕率は、企業の売上が損益分岐点をどの程度上回っているかを示す指標です。

安全余裕率の計算式は、

「(現在の売上高 − 損益分岐点売上高)÷ 現在の売上高 × 100」

です。

数値が高いほど経営の安定性が高く、逆に、低い場合は経営リスクが大きくなります。

経営戦略、価格決定、リスク管理に活用することができる有用な指標です。

この指標を活用して、企業の安定した経営を目指しましょう。

執筆者:税理士 渕上 肇